仲間として受け入れること

私の人生で起きた最も印象的な出来事からお話しよう。私が1969年に居をアメリカジョージア州アトラ ンタに移した直後に起きた出来事だったが、この話はまだ誰にも話したことがない。なぜ、話さなかったのか。実は、この出来事というのは滅多に起きないこと でもあるし、挙げ句は、自分を美化する話に誤解されてしまうことを恐れたからだ。しかし、そろそろ記憶の中から取り出してみる時期にきたようだ。

それはベトナム戦争の真只中のことだった。当時、私はアメリカの管理下にあった沖縄で少年時代を過ごしていた頃のことだった。沖縄は日本と台湾の間に浮かぶ島々に架かったネックレスのような存在だった。

ベ トナムで戦争が行われていることは、至る所で体感していた。沖縄はアメリカの軍事関連施設が多く置かれており、その活動で活気にあふれ、何千人もの軍人た ちが駐屯している。巨大な病院施設などもあった。沖縄の陸、海、空にはあらゆる種類の軍事関連機が動き回っている。上空には、一日中ヒューイ(Huey) ヘリコプターが縦横無尽に飛行している。中学生だった私は、郊外の野原に座り、絶え間なく滑走路で離発着を繰り返している様を眺めていた。その中には滑走 路から重々しく離陸し、数時間後の爆撃に向かうB-52機もあった。中学生の私の目には、この灰色の化け物(B-52)はあまりにも巨大な重量構造物で、 とても空を飛べる代物には見えなかった。特にファントム空爆飛行隊として次々に離陸する巨大なB-52機が滑走路を這うように進み、ついには空に向って滑走路を離れた瞬間、「やったぁー」と金切り声をあげそうになった。そんな奇跡のような発進風景を見た後は何とも言えない気持ちになった。

巡航する偵察機はその飛行スピードが生む摩擦で白熱光を放っていた。本当にすごい風景だった。

ターコイズ色(緑がかった青)の南シナ海に向かって並んだ捕虜収容所のようなプレハブの校舎。中学3年生を修了すると、ベトナムに従軍している父から、引退後は家族全員でアトランタに引っ越しするとの連絡があった。

「ア トランタって、どこ?」と妹は甲高い声で聞いてきた。私は「そんなことどうでもいい」、続けて「僕たちは祖国アメリカに帰るんだよ!」と答えた。そして嬉 しさのあまり、7人兄弟全員で歌った。これまで父親の勤務する軍の人事異動で2~3年ごとに違う土地に住んだ。やっと生活に慣れ、親友ができたかと思った 頃に、父の次の任地に家族で移らなければならなかった。そういう生活の繰り返しだったから、アトランタ行きの話は言葉で言い表せないほどの喜びだった。つ いに、転勤型の生活から、ふるさとへ帰ることになった。

ジョージア州アトランタはアメリカ南部にある。以前のように転々とした生活ではな く、じっくりと腰を落ちつけた生活スタイルになった。しかし、これまでの生活と比べ、あまりにも「アメリカ」そのものだったので、奇妙な感覚さえ生まれ た。私は弟と一緒によそ者(異邦人)として地元のアメリカンフットボールチームに入った。私は沖縄から米国に帰国する際にアルバイトで商船貨物船の甲板員 として働き、それで貯めたお金で手ごろなオンボロ車(シボレー・コルヴェア)を買ったが、それに友人たちを乗せて走った。そうやって、私と弟は何とか地元 に溶け込もうとしたのだった。

僕 らなりに新しい街で友だちを見つけ、仲よくなろうとしたが、それは無理な話だった。可愛い女の子はすでにボーイフレンドがいた。友だちを見つけようにも、 そこには地元の仲間集団ができ上がっていて、新参者を簡単には入れてくれなかった。私たちはやはりよそ者扱いだった。私や兄の髪型や服装は彼らのものとは テイストが異なっていた。話し言葉にも微妙な差があり、どうやら耳障りだったようだ。そうしたことから、なかなか仲間にしてもらえなかった。さらに、父親 たちの世代にも似たようなことが起こっていた。地元チームのイベントやサマースクールには父親が子供たちに付き添うが、練習や引率でその役割を長年担って きた父親のポストが、新参者の登場でさらに激しくなる。私たちはよそ者というだけでなく、まさに「異邦人」だった。

ところが、こうした状況は、新学期が始まって1~2か月した後、変わった。

ある日授業中に、雑音交じりの校内アナウンスが流れ、今までに例のないことだったが、全校生徒に大講堂(体育館)集合が伝えられた。全員すばやく元気に廊下に出て、クラスごとに講堂へと進んでいった。講堂の中にはすでに折りたたみ式の椅子がいっぱいに並べられていた。

10分ほどで全校生徒が集まった講堂はすし詰め状態になった。蒸した空気で充満した講堂内を巨大な扇風機が旋回していた。

正面のステージの壇上には、学校の経営陣が両脇から中央を向く形で座っていた。校長が立ち上がり、教職員と生徒全員を一通り眺め、何度かうなずいた。たぶん、視線の合った教師かお気に入りの生徒だったのだろう。校長は壇上の中央を一人で陣取った。

私 はクラスメートの後に続き、講堂内の右端側に用意されている参観者席の方角から年少の中学3年生たちがいる場所よりもステージの近くへ進んだ。しかし、1 年でも違えば神のような存在となる先輩たちは、この大講堂の中で自信と落ち着きをみせ、私たちからはかなり離れて壇上の校長や脇に並んで座っている学校の 経営者たちの目の前に座っていた。位高ければ特権あり。このことを私はすでに知っていた。

校長がマイクで咳払いをした途端、それまでざわめいていた講堂内が静まった。無意識ではあるが、「なにかある」と感じた。

校 長は、「皆さんに重要なお話があります。まず、この集会の理由を説明する前に、校内の、、、」と語りはじめると、講堂はしーんとなった。その後、まるでそ の静寂さを引き継ぐかのように、恰幅のいい(太った)副校長が椅子から立ち上がり、校長に代わって話しはじめた。芝居じみた厳格な声で、ロッカーはきれい にしておくこと、駐車場は最上級生用のもの(一部の下級生たちはこの規則を破っていたが…)、金曜日の集会の前に計画されている激励会について一言――等 など、大した内容でもない話を延々と続けた。明らかに多くの生徒はソワソワしはじめた。

副校長の話が終わると、再び校長が登壇し、胸をいか らせて立った。私はこの時初めて、彼が3つ揃えのスーツに青いネクタイをしていることに気がついた。彼はまた話しはじめた。「生徒および教職員の皆さん、 経営陣の方々。今日集まっていただいたのは、私たちの中に模範となる英雄的行為を行なった賞賛すべき2人がいるからです。昨日、この事実を知らせる電話が ありました」

その瞬間、講堂は静まり返った。その夏に自動車事故があり、人気だった生徒が亡くなったことが伝えられた。この校長の言葉は全員の心を揺さぶった。校長は自分の言葉をドラマチックなものにするために、少し間を置き、そして全員を見渡した。

その直後、講堂の後方中央の両開きドアが急に音を立てて開き、皆が一斉に振り返った。誰が入ってきたのかを見るため、大勢が椅子に座る体をよじらせていた。 ドアの向こうから歯切れのよい叫び声が響き渡り、あたかも大洞窟で大声を発した時のように講堂中に反響した。「進めっ、、、行進!!」

立錐の余地がないほどに人でいっぱいの講堂に入ってきたのは、突き出た槍のような留め具に星条旗をつけて行進して軍服姿の2列、6人の軍人だった。先導するのはまるでパットン将軍のように見えた。

この突然の光景を目にした衝撃をどのように語るか、それは本当に難しい。畏敬の念、あるいは恐怖。まるでエイリアンがいきなり眼前に現れたという感じだったのだ。

6 人の軍人たちはピカピカに磨いたブーツを履き、後方4人は肩にライフルを担いでいた。国旗は全体が見えるような角度で掲げ、広い中央通路を行進してきた。 ドスン、ドスン、ドスンという音が講堂の壁に反響して振動した。私は恐怖を感じた。上級生たちが座るステージ前の場所にいる兄をチラッと見た。兄も私を見 ていた。

軍旗衛兵は、分配器にかけられる液体のようにステージの前で二手に分かれた。まるでモールドに流し込まれるように、1列の衛兵がそ れぞれ左右の階段を上ってステージに上がり、隊列が再びひとつになった。寸分違わず行進し、規律正しい歩調でステージ中央の後方に回った。この行進が立て る唯一の音は、魅力的で、しかも、どういうわけか神秘的だった。校長は満面の笑みをたたえて見ていた。この間、私は胸が詰まり、息苦しかった。私は兄の視 線をそらさずにいた。恐怖と不安が私たち2人を襲っていたのだ。

校長は、勲章のメダルをいくつも飾り、胸から光を放っている4つ星の将軍 (大将)を紹介した。将軍は、校長が席に着き、尊大にズボンの埃をはたき、ネクタイをまっすぐに直し終わるまで、背筋をピンと伸ばして壇上のマイクの前に 立っていた。将軍は校長が落ちつくのを待っていたわけではない。将軍は話しはじめるタイミングを分かっていた。そして話しはじめた。

「皆さん!」

砕 けた口調だが、権威と自信に満ちた話し方だった。彼の言葉はピンを落とせばわかるほどに静寂の中で響いた。「5ヶ月前、悲劇的な火災・爆発がありました。 そして、燃える家屋の中に数人が閉じ込められてしまいました。この火災・爆発はこのアトランタで起こったのではありません。遠く離れた米軍駐留基地のある 沖縄で起こりました」

そう言って、彼は一呼吸し、右を見て、左を見て、そして上級生たちのいるところに視線を落とした。私はこれが軍への入隊の勧誘であって欲しいとも思ったが、実は、そうでないこともよくわかっていた。

彼は続けてこう語った。「米軍の沖縄駐留には問題がつき物です。米軍兵が時々問題を起こしています。また沖縄の日本返還デモもよくあります。ベトナム戦争で は米軍の沖縄駐留は重要な役割を担っているものの、沖縄と米国の関係は常にメディアや反戦主義者、さらには太平洋戦争後の米国沖縄占領に反対する勢力に よって抗議の声が止みません」

将軍が話している間、私は別のことを考えていた。周囲を見回し、逃げ道はないかと探していたのだ。将軍の話が 進むにつれ、私はクラスメートを含め講堂にいる全員の目がステージに釘づけになっているのに気がついた。ひそかに観察すると、誰も私の存在に気がつかない かのようだった。多くの人がそうであるように、私もあれほど自分の名前を覚えてもらい、誰かに注目され、仲よくしてもらい、認めてもらえる存在になりたい と思って努力してきたのに、またよそ者のままでいたくなった。

しかし、もはやそういうわけにはいかない状況が近づいていることもわかっていた。演壇の将軍の話から火災・爆発についての詳細が次々に明らかになってきた。

火災・爆発の様子、家屋を炎が猛スピードで覆ったこと、応急措置にもかかわらず死者が出たこと、犠牲になった人の個人名などは伏せて詳しく説明してくれた。

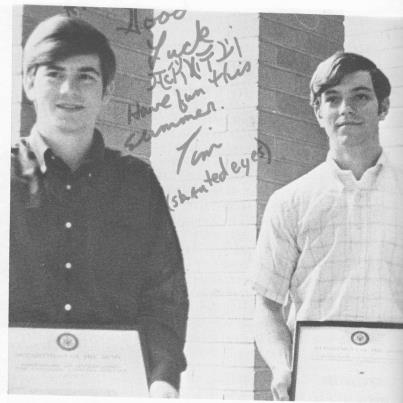

最後に、「この場にいる2人の英雄的行動に敬意を表して、米太平洋軍の最高司令官の名の下に表彰します。この表彰状を読みあげる前に、ジョーとティム・ラングレー兄弟はステージに上がってきてください」、こう言って将軍は話を終えた

ま るで皆が長い時間、呼吸を止めていたかのような状態から一転して、講堂全体が拍手喝采で沸き上がった。緊張を抑える術を知らなかったら、私は完全にチビッ ていたことだろう。私がすくっと立ち上がると、私の周りに座っていた生徒たちがあっと驚いた。すぐに周りからたくさんの拍手喝さいの手が差し出された。四 方八方からの声と握手で、狭い通路がますます狭くなり、その中を私は抜け出した。

ステージの近くの場所に座っていた私の兄は、ステージの下 でさすがに弟らしく兄の私を待っていてくれた。私を先に押し上げながら階段を上った。私は兄がチビッていないかすばやくズボンを触ってみたが、濡れていな かった。階段を上りながら、「なんて凄いやつだ」と頼もしく思ったものだ。

正直言って、私はステージに上ってからのことはあまり記憶が鮮明ではない。目をキッと前方に向けて直立不動で静止する軍旗衛兵らに囲まれてステージに立ったことも、将軍が額縁入りの表彰状を読みあげたことも、また彼が私たちに話しかけた内容も、あまり覚えてない。

しかし、名前を呼ばれて特別な人として扱われた時の荘厳な雰囲気、私という存在を認めてもらいたかった人たちからの注目、そしてステージに辿りつくまでの短い時間に、よそ者であるという疎外感で悩んでいたことが魔法のように消えてなくなったことを覚えている。

その後、私の高校生活は一変した。私にとって、言葉にできないほどインパクトのある出来事であった。

私は今もこの表彰式がどのような経緯で企画されたのかわからない。しかし、誰でもこれと同じような状況に遭遇すれば、きっとそうしたであろう行動を私もとっ たに過ぎないが、そうした行為に対して関心を寄せ、表彰してくれたことにとても感謝している。たまたま私と兄の2人がこのような稀有な状況に遭遇したのは 運命のめぐり合わせによるものだと思っている。そこで数人の命が救われたことは幸運なことだった。

このエピソードを披瀝するのも、この出来事がどれだけ私に影響を与えたかを語るのも、これが初めてのことである。仲のよい沖縄時代の友人たちでさえこのこと を知らない。というのも、沖縄で火災・爆発が起こった出来事というのは、私たちが沖縄の那覇港で人手不足の商船貨物船に乗って米国に向けて出航する数週間 前に起きたことだった。友人たちにお別れの挨拶さえ言う時間もなかったからだ。

今も誰か他の人のことを書いているような気分である。振り返れば、はるか遠い昔のことに思えて仕方ない。

ステージで隣りに立った兄と共にまるで異次元の世界に転がり込んだようなアトランタの高校で、多くの同級生、上級生、下級生から大喝采を受けたこと―――想像がつくと思うが、私はこの出来事を決して忘れず、いつも感動し、今でも変わることなく感謝している。

私の人生には数々の出来事が起こったが、これはその中でも群を抜いたものである。今でも私の記憶の中に鮮明に刻み込まれている。